2025年04月15日·海西晨报·

第A01版

·

封面

|

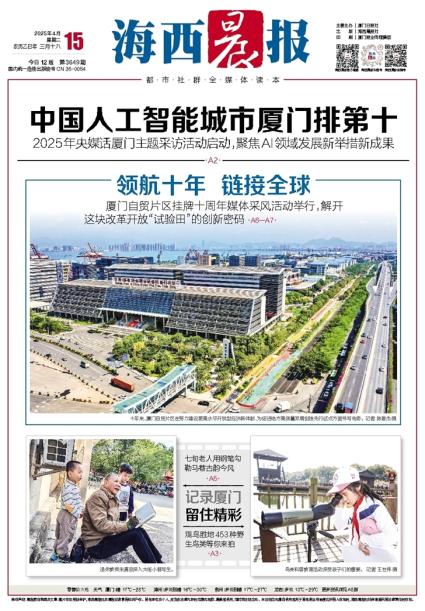

| 退休教师朱清凉深入大街小巷写生。 |

|

■个人名片

朱清凉,出生于1955年,现为厦门市美术家协会会员、厦门市水彩画会会员、厦门市民间文艺家协会会员、福建省美术家协会会员、翔安区书画家协会会员、翔安区老年大学书画学社理事。

晨报记者 张雅雯

今年70岁的朱清凉是地地道道的翔安马巷人,生于斯、长于斯。多年来,他用钢笔速写记录家乡风貌。

近日,他的系列作品《马巷古镇名巷》在翔安区引发热烈讨论。在他的笔下,三恒巷、车站巷、城隍巷等老街旧巷古朴悠远,市井百态鲜活灵动,栩栩如生地展现了马巷千年古镇的古韵今风。值得一提的是,这些饱含深情的画作不仅唤醒了当地居民的集体记忆,更以其独特的艺术魅力吸引游客前来寻访画中景致。

不顾反对坚持画画

朱清凉在童年时就展现出了惊人的创作热情。“我从小就喜欢画画。”谈起艺术,朱清凉滔滔不绝。

小时候,拮据的家境让朱清凉买不起画具,却阻挡不了他的创作热情。为了画画,朱清凉将电池芯抠下来当成铅笔,在墙壁上或药盒子上作画。“我还会在邻居家的墙壁上画些英雄人物,为此没少被邻居投诉。”朱清凉笑着说。当时,周围的人都不支持他画画,只有他的小学班主任谢水墨是个例外。

“千里马常有,而伯乐不常有。”正是这位恩师发现了朱清凉的天赋,让他负责校园黑板报,为他打开了艺术之窗。初中毕业后,朱清凉进入搬运公司开三轮车。即便如此,他也没有放弃画画,常常描绘工人工作的场景,并拿去参赛,还获得了不少奖项。

此外,为了提升自己的绘画技艺,朱清凉常常利用闲暇时间找老师学习。那时候交通不便,车次稀少,朱清凉常常在老师家的客厅过夜。

1980年,朱清凉考入集美大学深造国画,成为林金定、张厚进的入室弟子。毕业后,他被分配到当时的同安二中(现为翔安一中)负责美术教学。如今,朱清凉已经退休,但他依然坚持写生创作,活跃于各类美术展览,用饱含深情的画笔继续描绘着生活的诗意与美好。

用钢笔记录时代变迁

朱清凉对绘画的热爱从未改变。2022年,他开始用钢笔速写翔安马巷的古巷。

“马巷的古巷至今保存完好,它们是记录时代变迁的珍贵历史文物。”朱清凉感慨道。随着翔安马巷经济建设的迅速发展,他眼看着那些熟悉而喜爱的古巷,在日新月异的建设浪潮中逐渐被边缘化甚至没落。怀着对古镇历史文物的珍视与不舍,他决定用画笔记录下马巷的每一寸风貌。他深入古镇的大街小巷,实地考察写生,《马巷古镇名巷》便是在这样的过程中诞生的。目前,他已经画了马巷的20多条古巷。

漫步马巷,几乎每个角落都藏着朱清凉的童年记忆。当被问及为何执着于钢笔画创作时,他说:“钢笔的线条干脆利落,黑白两色最能表现历史的厚重感。就像我们的老巷子,不需要太多修饰,本身就带着故事。”

朱清凉的作品让新一代的马巷人得以回望过去,追忆小镇的往昔岁月,同时也更加热爱这片土地。除了马巷,朱清凉还绘制了翔安区其他镇街的古民居和古建筑。记者了解到,接下来,朱清凉计划继续速写马巷的小商铺以及城中村建设与变化的场景,用钢笔速写记录马巷古镇的时代故事,为未来留存更多珍贵的记忆底片。

■记者手记

追逐未来的路上 别忘了旧时街巷

朱清凉的家中,画本随处可见,里面藏着一个鲜活的马巷,随意翻开一本,就像打开了一扇时空之门。“这里原来是一栋古厝,现在没有了。这里还有一座用瓦片堆砌起来的双圈井,很特别。”在《马巷古镇名巷》系列中,最令他动容的是那幅“三恒巷”的作品。画纸上,燕尾脊的优美曲线肆意舒展,砖缝里的草芽怯生生地探出头来,那座独特的双圈井静默伫立,默默注视着巷弄里来往的行人。

在这个快速变迁的时代,朱清凉用他的钢笔为我们按下暂停键。他的画作不仅是艺术的表达,更是一种文化的守望。那些细腻的笔触提醒着我们:在追逐未来的路上,别忘了回头看看那些陪伴我们一路走来的砖瓦街巷以及萦绕其间的市井烟火。

七旬老人用钢笔勾勒马巷古韵今风

·A5·

|

| 退休教师朱清凉深入大街小巷写生。 |

|

■个人名片

朱清凉,出生于1955年,现为厦门市美术家协会会员、厦门市水彩画会会员、厦门市民间文艺家协会会员、福建省美术家协会会员、翔安区书画家协会会员、翔安区老年大学书画学社理事。

晨报记者 张雅雯

今年70岁的朱清凉是地地道道的翔安马巷人,生于斯、长于斯。多年来,他用钢笔速写记录家乡风貌。

近日,他的系列作品《马巷古镇名巷》在翔安区引发热烈讨论。在他的笔下,三恒巷、车站巷、城隍巷等老街旧巷古朴悠远,市井百态鲜活灵动,栩栩如生地展现了马巷千年古镇的古韵今风。值得一提的是,这些饱含深情的画作不仅唤醒了当地居民的集体记忆,更以其独特的艺术魅力吸引游客前来寻访画中景致。

不顾反对坚持画画

朱清凉在童年时就展现出了惊人的创作热情。“我从小就喜欢画画。”谈起艺术,朱清凉滔滔不绝。

小时候,拮据的家境让朱清凉买不起画具,却阻挡不了他的创作热情。为了画画,朱清凉将电池芯抠下来当成铅笔,在墙壁上或药盒子上作画。“我还会在邻居家的墙壁上画些英雄人物,为此没少被邻居投诉。”朱清凉笑着说。当时,周围的人都不支持他画画,只有他的小学班主任谢水墨是个例外。

“千里马常有,而伯乐不常有。”正是这位恩师发现了朱清凉的天赋,让他负责校园黑板报,为他打开了艺术之窗。初中毕业后,朱清凉进入搬运公司开三轮车。即便如此,他也没有放弃画画,常常描绘工人工作的场景,并拿去参赛,还获得了不少奖项。

此外,为了提升自己的绘画技艺,朱清凉常常利用闲暇时间找老师学习。那时候交通不便,车次稀少,朱清凉常常在老师家的客厅过夜。

1980年,朱清凉考入集美大学深造国画,成为林金定、张厚进的入室弟子。毕业后,他被分配到当时的同安二中(现为翔安一中)负责美术教学。如今,朱清凉已经退休,但他依然坚持写生创作,活跃于各类美术展览,用饱含深情的画笔继续描绘着生活的诗意与美好。

用钢笔记录时代变迁

朱清凉对绘画的热爱从未改变。2022年,他开始用钢笔速写翔安马巷的古巷。

“马巷的古巷至今保存完好,它们是记录时代变迁的珍贵历史文物。”朱清凉感慨道。随着翔安马巷经济建设的迅速发展,他眼看着那些熟悉而喜爱的古巷,在日新月异的建设浪潮中逐渐被边缘化甚至没落。怀着对古镇历史文物的珍视与不舍,他决定用画笔记录下马巷的每一寸风貌。他深入古镇的大街小巷,实地考察写生,《马巷古镇名巷》便是在这样的过程中诞生的。目前,他已经画了马巷的20多条古巷。

漫步马巷,几乎每个角落都藏着朱清凉的童年记忆。当被问及为何执着于钢笔画创作时,他说:“钢笔的线条干脆利落,黑白两色最能表现历史的厚重感。就像我们的老巷子,不需要太多修饰,本身就带着故事。”

朱清凉的作品让新一代的马巷人得以回望过去,追忆小镇的往昔岁月,同时也更加热爱这片土地。除了马巷,朱清凉还绘制了翔安区其他镇街的古民居和古建筑。记者了解到,接下来,朱清凉计划继续速写马巷的小商铺以及城中村建设与变化的场景,用钢笔速写记录马巷古镇的时代故事,为未来留存更多珍贵的记忆底片。

■记者手记

追逐未来的路上 别忘了旧时街巷

朱清凉的家中,画本随处可见,里面藏着一个鲜活的马巷,随意翻开一本,就像打开了一扇时空之门。“这里原来是一栋古厝,现在没有了。这里还有一座用瓦片堆砌起来的双圈井,很特别。”在《马巷古镇名巷》系列中,最令他动容的是那幅“三恒巷”的作品。画纸上,燕尾脊的优美曲线肆意舒展,砖缝里的草芽怯生生地探出头来,那座独特的双圈井静默伫立,默默注视着巷弄里来往的行人。

在这个快速变迁的时代,朱清凉用他的钢笔为我们按下暂停键。他的画作不仅是艺术的表达,更是一种文化的守望。那些细腻的笔触提醒着我们:在追逐未来的路上,别忘了回头看看那些陪伴我们一路走来的砖瓦街巷以及萦绕其间的市井烟火。