|

| 这本新书带您读懂嘉庚建筑 |

| 《乡情国思——集美学村嘉庚建筑的楼名文化和名楼故事》出版 |

|

2024年10月17日·海西晨报·

第A11版

·

两岸文创

|

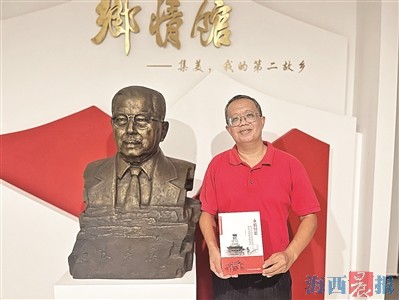

| 廖永健展示新书。记者 叶子申 摄 |

|

晨报记者 叶子申

巍峨俊秀、端庄典雅的嘉庚建筑,是厦门的一道亮丽的风景线。近日,《乡情国思——集美学村嘉庚建筑的楼名文化和名楼故事》付梓面世。这本书由集美校友总会陈嘉庚研究工作委员会副主任廖永健撰写,系福建省社会科学普及出版资助项目,厦门大学出版社出版发行。

日前,记者对话廖永健,讲述本书创作背后的故事。

为嘉庚建筑写“小传”

位于集美学村和厦门大学的建筑群,不仅是生动的“近代建筑博物馆”,更是以家国情怀为底色的嘉庚精神的实物印证。谈及与嘉庚建筑的渊源,廖永健说,这与他当初来集美求学有关。

1995年,18岁的廖永健来到集美读书,毕业后即留校任教,至今已近30年。“求学期间,我就行走在学村的大街小巷,徜徉在嘉庚建筑里。我还在其中的好多栋楼里生活、学习、听讲座。”廖永健说,但那时,他只是惊叹于学村内这几十栋嘉庚建筑外在之美,却没有想过蕴含在这些楼里的故事。留校任教后,特别是成为集美大学陈嘉庚研究院的专职研究人员后,他开始潜心研究嘉庚建筑背后的故事和蕴含的精神。也是从那个时候开始,他萌生了每天撰写一篇小文,为每一栋嘉庚建筑写一则“小传”的想法。

从最初的“小传”,到如今结集成册,廖永健花了4年时间。他通过娓娓道来的叙事方式,用朴实的文字,加上丰富的照片,以图文并茂的手法,向读者展现了集美学村50余栋嘉庚建筑的楼名文化和名楼故事,既展现了嘉庚建筑沧桑古朴的历史厚重,又彰显了嘉庚建筑强劲喷薄的时代价值,与年轻一代产生情感共振。

楼名背后有老故事

“相较以往关于嘉庚建筑的画册或文章,本书最大的特色在于,从旧报刊中寻找研究和写作的材料。”廖永健说,在创作过程中,他和多位专家学者一道,借助上海图书馆的“全国报刊索引”、集美大学的“陈嘉庚研究数据库”等技术工具来耙梳史科,从浩如烟海的文献中“淘”到一批登载于当时报刊但后被尘封近百年的稀见老照片和老故事。

廖永健告诉记者,陈嘉庚在给每栋建筑取名字时都花了很多心思。譬如,“博文楼”是陈嘉庚创设的厦门地区第一所图书馆,现为集美图书馆。“君子博学于文,约之以礼。”廖永健说,好学博览是嘉庚先生的最大爱好,以此命名,表达了对学子寄予的厚望。

“集贤楼”位于集美区集岑路一隅,现在已经没有多少人记得它了。廖永健说,这栋楼于1920年9月建成,很多人不知道的是,它一度是福建省首个侨办医院——集美医院的所在地。“当时,这所医院属慈善性质,一度名震四方,泉州、南安、安溪、厦门等地来院求诊者络绎不绝,也为如今蓬勃发展的厦门公共卫生医疗体系建设奠定了坚实基础。”

“诵诗楼”“文学楼”“敦书楼”则见证了当年陈嘉庚力推女子入学的壮举。“当时,嘉庚先生为了让本地女童入学,不仅给予她们补贴,更新建校舍,把多栋精美的建筑用作女学校舍,让女子上学一时形成燎原之势。”廖永健说。

而谈及本书创作的目的,廖永健说,希望借此将趋于消亡的记忆保存下来,后来者触景生情,可以通过文字来思索感怀。“如果日后有人追忆集美学村的昨天,想要完整研究嘉庚建筑的历史,从我的文字中能够获取一些‘楼名文化’和‘名楼故事’,那将是对我极大的安慰。”廖永健说。

这本新书带您读懂嘉庚建筑

《乡情国思——集美学村嘉庚建筑的楼名文化和名楼故事》出版

|

| 廖永健展示新书。记者 叶子申 摄 |

|

晨报记者 叶子申

巍峨俊秀、端庄典雅的嘉庚建筑,是厦门的一道亮丽的风景线。近日,《乡情国思——集美学村嘉庚建筑的楼名文化和名楼故事》付梓面世。这本书由集美校友总会陈嘉庚研究工作委员会副主任廖永健撰写,系福建省社会科学普及出版资助项目,厦门大学出版社出版发行。

日前,记者对话廖永健,讲述本书创作背后的故事。

为嘉庚建筑写“小传”

位于集美学村和厦门大学的建筑群,不仅是生动的“近代建筑博物馆”,更是以家国情怀为底色的嘉庚精神的实物印证。谈及与嘉庚建筑的渊源,廖永健说,这与他当初来集美求学有关。

1995年,18岁的廖永健来到集美读书,毕业后即留校任教,至今已近30年。“求学期间,我就行走在学村的大街小巷,徜徉在嘉庚建筑里。我还在其中的好多栋楼里生活、学习、听讲座。”廖永健说,但那时,他只是惊叹于学村内这几十栋嘉庚建筑外在之美,却没有想过蕴含在这些楼里的故事。留校任教后,特别是成为集美大学陈嘉庚研究院的专职研究人员后,他开始潜心研究嘉庚建筑背后的故事和蕴含的精神。也是从那个时候开始,他萌生了每天撰写一篇小文,为每一栋嘉庚建筑写一则“小传”的想法。

从最初的“小传”,到如今结集成册,廖永健花了4年时间。他通过娓娓道来的叙事方式,用朴实的文字,加上丰富的照片,以图文并茂的手法,向读者展现了集美学村50余栋嘉庚建筑的楼名文化和名楼故事,既展现了嘉庚建筑沧桑古朴的历史厚重,又彰显了嘉庚建筑强劲喷薄的时代价值,与年轻一代产生情感共振。

楼名背后有老故事

“相较以往关于嘉庚建筑的画册或文章,本书最大的特色在于,从旧报刊中寻找研究和写作的材料。”廖永健说,在创作过程中,他和多位专家学者一道,借助上海图书馆的“全国报刊索引”、集美大学的“陈嘉庚研究数据库”等技术工具来耙梳史科,从浩如烟海的文献中“淘”到一批登载于当时报刊但后被尘封近百年的稀见老照片和老故事。

廖永健告诉记者,陈嘉庚在给每栋建筑取名字时都花了很多心思。譬如,“博文楼”是陈嘉庚创设的厦门地区第一所图书馆,现为集美图书馆。“君子博学于文,约之以礼。”廖永健说,好学博览是嘉庚先生的最大爱好,以此命名,表达了对学子寄予的厚望。

“集贤楼”位于集美区集岑路一隅,现在已经没有多少人记得它了。廖永健说,这栋楼于1920年9月建成,很多人不知道的是,它一度是福建省首个侨办医院——集美医院的所在地。“当时,这所医院属慈善性质,一度名震四方,泉州、南安、安溪、厦门等地来院求诊者络绎不绝,也为如今蓬勃发展的厦门公共卫生医疗体系建设奠定了坚实基础。”

“诵诗楼”“文学楼”“敦书楼”则见证了当年陈嘉庚力推女子入学的壮举。“当时,嘉庚先生为了让本地女童入学,不仅给予她们补贴,更新建校舍,把多栋精美的建筑用作女学校舍,让女子上学一时形成燎原之势。”廖永健说。

而谈及本书创作的目的,廖永健说,希望借此将趋于消亡的记忆保存下来,后来者触景生情,可以通过文字来思索感怀。“如果日后有人追忆集美学村的昨天,想要完整研究嘉庚建筑的历史,从我的文字中能够获取一些‘楼名文化’和‘名楼故事’,那将是对我极大的安慰。”廖永健说。